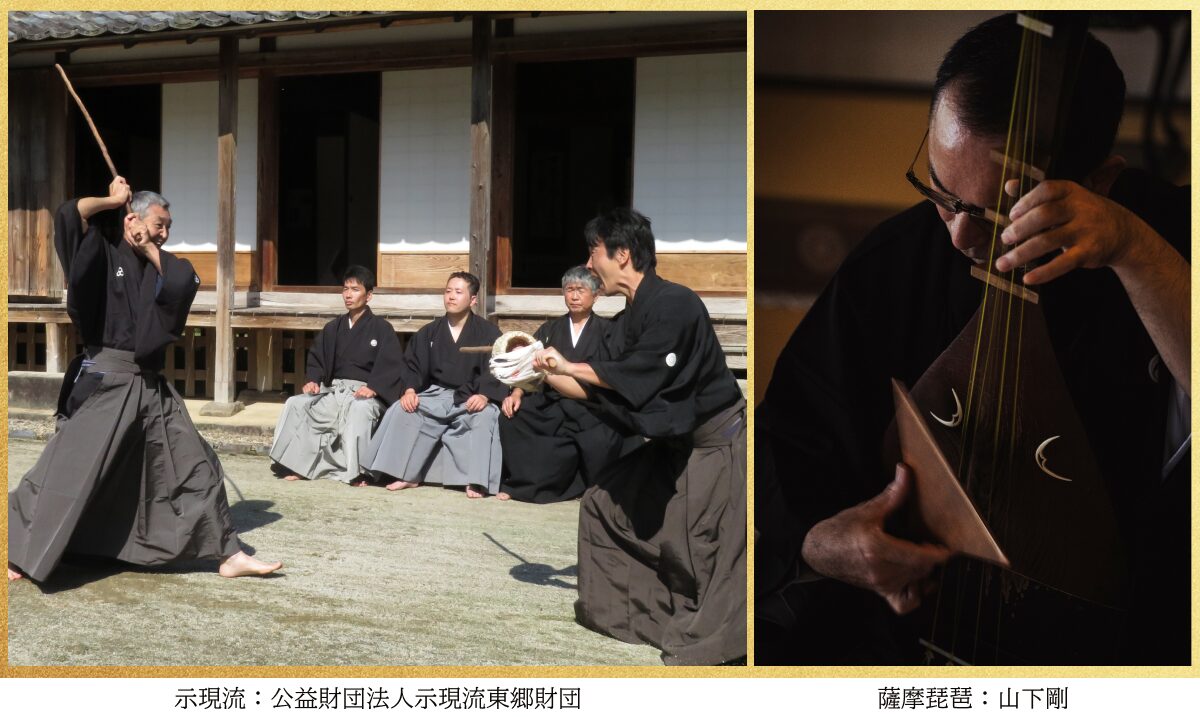

薩摩琵琶は、もともと盲僧琵琶から派生したと言われ、戦国時代の武将・島津忠良(日新)らによって、勇壮な音が出るように改良された楽器。

琵琶の音を強大にするため、腹板(琵琶の表版)がふくらんでおり、大きな扇形の撥(ばち)をたたき付けるような打楽器的奏法がよく用いられる。

江戸時代に入ると、その豪放な弾奏法から薩摩の武士の教養の一つとされ、薩摩藩独特の教育法・郷中教育の中で、戦記物や武士の心得、鼓舞、祝いを語るものとして活用された。

昭和37年(1962)に鹿児島県の無形文化財(芸能)に指定されている。